张明龙教授的求学经历与理论贡献

张明龙教授60寿诞庆典筹备组

(定稿于2012年9月,修改于2025年4月)

一、早年生活与求学经历

张明龙1953年3月28日出生于浙江省三门县。少年时期,他是县教育部门跟踪观察的数学尖子,理科成绩一直名列全县前茅。1972年7月从三门中学高中部毕业时,他的成绩单上填着:数学100分,机电(即物理)100分,化学97分。据悉,数学、物理、化学三门课程同时取得这样的高分,在当地教育界创造了一个长久无人打破的纪录。

由于“文革”的原因,张明龙读完高中不能直接升大学,只得回家参加农业生产。3个月后,海游中学的一位校领导找到张明龙家,希望他去代课教英语。这可让他犯了难,他此前的强项是理科,对能否教英语,可以说不是很有把握。

几经考虑,张明龙走进了海游中学,成为学校的一名民办教师。这一教就是4年多,期间,他为了让自己肚子里多点“墨水”,参加过英语师资培训班的专门培训,同时坚持边教边学,几乎每晚都在煤油灯下听英语广播讲座或灵格风英语唱片。

1977年的春天,时年25岁的张明龙参加升学竞选,被浙江师范学院中文系录取。于是,他只得搁下英语,转攻汉语。不久,他对格律诗词产生浓厚兴趣,将它选为重点方向,挤时间自学《汉语诗律学》《唐宋词格律》等,后来陆续在《江西诗词》《八桂诗词》《诗词集刊》《当代琼崖文学》《凤凰网》等处发表格律诗词50多首,其中6首诗词入选霍松林主编的《新中国诗词大观》。

谁也没料到,正当张明龙在汉语言文学领域“悠哉乐哉”时,学校领导把他叫到办公室,对他说,学校正在筹建政史系,由于没有经济学教师,决定提前派他去杭州大学(现为浙江大学西溪校区)政治系学习,毕业后回校工作。

于是,张明龙放下自己喜欢的格律诗词,又一次改变自己的专业方向。自此,他一路往北求学,从金华到杭州,再到上海,最后到北京,一步步走进庄严而绚丽的经济学殿堂。

刚刚跨进杭州大学校门时,张明龙的经济学知识几乎一片空白,甚至连“商品”的定义都不知道。在蒋自强、王荣、吴梦蛟等教授的悉心指教下,他很快转换了思维方式,从以形象思维为主,转向以抽象思维为主,开始了经济学的最初专业训练。

从杭州大学回来不久,张明龙又进入复旦大学经济系就读硕士生课程,有幸聆听蒋学模、张薰华、伍柏麟、蒋家俊、宋承先、洪远朋、尹伯成等一大批经济学界知名学者的精彩讲授。经过这次较高层次的系统深造,他不仅具备了较扎实的专业理论基础和严谨认真的学术作风,而且掌握了经济研究方法。他发表的第一篇经济学论文,就是在此时做的一项练习作业基础上扩充而成的。

1990年9月至1992年7月,张明龙以国内访问学者身份,到中国人民大学经济系,在宋涛教授指导下学习博士生课程,还听过卫兴华、胡钧、孟氧、何伟等教授开设的课程和讲座。这两年,他修完经济学专业博士生课程,为日后的学术研究打稳了根基。

从英语,到中文,又到经济,张明龙的求学之路可谓一波三折。对此,他说:“之所以最后走上经济学研究的道路,归根到底还是取决于社会需要,这与改革开放后经济大建设的时代背景是分不开的。”

二、学术成果与理论贡献

张明龙得到一大批经济界知名学者的指点,不仅具备了扎实的专业理论基础,还掌握了系统的经济学科研究方法和严谨的学术作风。

1984年,张明龙又迎来人生一大转折。

当时,浙江师范学院领导找他谈话,要他担任宣传部副部长。此后,张明龙把自己的时间一分为二:工作时间从事行政工作,并坚持上课;晚上、周末等业余时间用于学术研究。在此期间,他制作了一块告示板,上面写着“备课时间,恕不接客”几字,一到晚上便挂在寝室门口,免得闲人打扰。他认为,这样分配时间,可以确保管理、教学、科研都能够全身心投入又互不干扰。

截止2024年底,张明龙主持或参与国家及省部等重要课题研究20多项。获得国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、中央政策研究室专项课题、国家教育部社科规划项目、省重点学科基金、省社科规划重点项目、省科技计划项目、省科协软科学研究课题、省“五个一工程”重点项目、省社联重点项目等基金资助,还获得台州、金华、东阳、临海、三门等市县政府提供的项目基金资助。

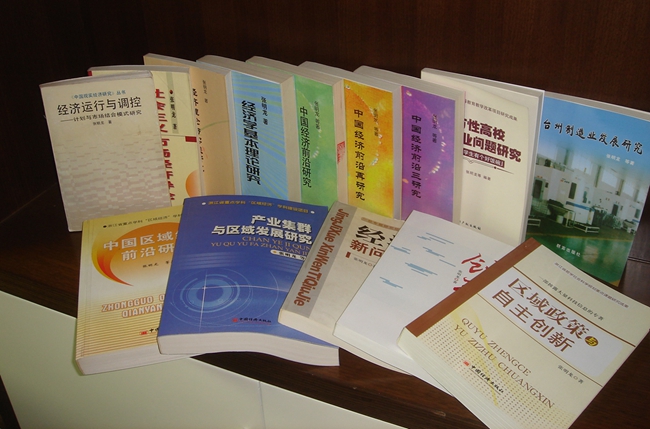

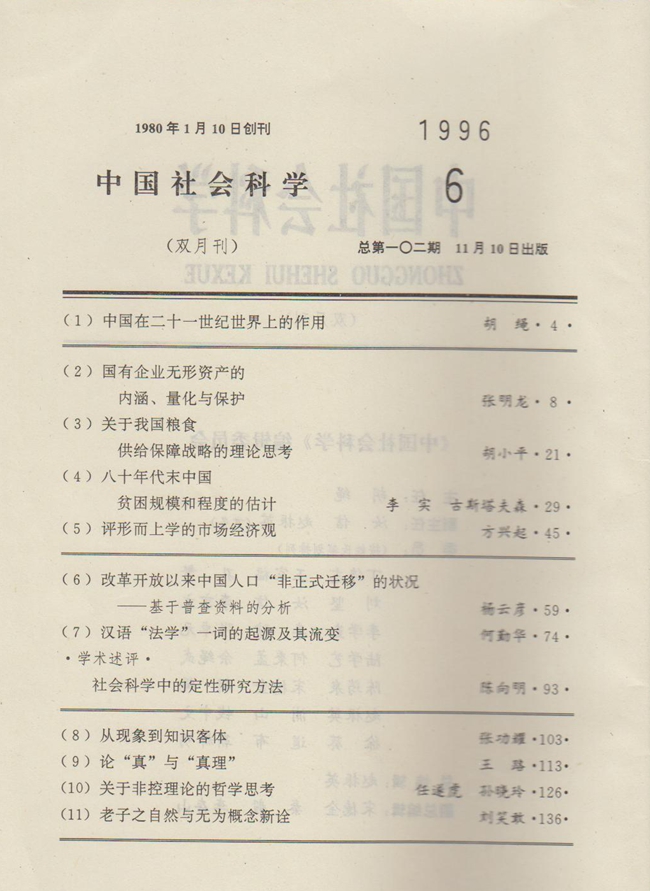

已出版《经济运行与调控》《经济学新问题求解》《中国区域经济前沿研究》《产业集群与区域发展研究》《区域政策与自主创新》等个人专著和主笔专著60多部。在国内文科顶级刊物《中国社会科学》(中、英文版)等发表学术论文360多篇,部分成果被中央政治局领导决策参考。根据国内核心期刊或来源期刊遴选体系分析,其论文分布在CSSCI(包括曾入选和扩展版)核心期刊125篇,在北大核心期刊171篇,在全部核心期刊源期刊285篇。数十篇论文被《新华文摘》《人大复印报刊资料》《学术界》《高等学校文科学报文摘》《青年文摘》《理论信息报》《经济学周报》《国务院发展研究中心网》《中国人事科学研究网》等全文转载或摘要介绍。

熟悉张明龙的人都说,作为一位经济学者,他不仅多产,而且还高质。

早在1990年,张明龙就主持完成中央政策研究室的专题研究项目,提出著名的计划与市场“水交融”结合模式,项目成果发表在中央政策研究室“机密”级内刊《参阅资料》(1990年10月25日),呈送中央政治局领导决策参考。他呈送给中央政治局领导决策参考的论文共有3篇,另外两篇分别发表在《中央政策研究室简报》和《中国社会科学》上。

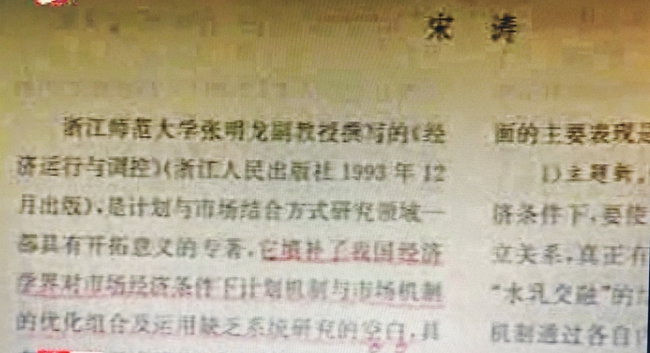

此后,他继续深入研究计划与市场关系问题,进一步完善两者“水交融”的结合模式,先后发表相关论文20多篇,并在此基础上逐步理顺思维脉络,系统化为一本专著:《经济运行与调控——计划与市场结合模式研究》。对于这本著作,原国家学位委员会经济学科评议组组长、著名经济学家宋涛教授给予充分肯定和高度评价,他在《经济学动态》1994年第11期载文称赞道:“张明龙撰写的《经济运行与调控》,是计划与市场结合方式研究领域一部具有开拓意义的专著。它填补了我国经济学界对市场经济条件下计划机制与市场机制的优化组合及运用缺乏系统研究的空白。”

张明龙研究宏观经济理论的创新贡献,主要有以下几方面:

一是提出计划与市场“水交融”结合模式。认为建立完善的社会主义经济运行机制,必须实行计划与市场水交融式结合,要求计划机制与市场机制全面融合起来,形成浑然一体的融合制约机制,并由这种融合制约机制产生综合调节作用。这种结合模式,是计划与市场在要素融合和机制融合的基础上形成的。在我国现实经济中,可以把市场看成是旋律,计划看成是和声。只有使它们像乐曲中旋律与和声水交融般那样结合起来,才能在调节经济活动中发挥正常有效的作用。

二是提出社会主义经济有序竞争论。认为社会主义竞争除了一般竞争的共性外,还有导向性、遏制性、平抑性和协调性等作用特点。在社会主义经济规律体系中,它与其他经济规律一起形成矢量合力,共同支配和推进着社会主义经济的有序运行。

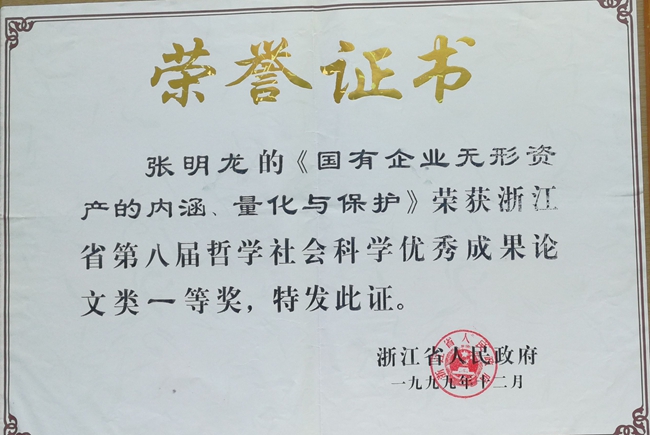

三是提出国有企业无形资产整体量化论。认为国有企业出售、转让时,不宜对其无形资产分项评估,应以这种产权整体的获利能力和潜在收益为基础实行整体量化,进而确立国有企业无形资产整体量化标准。

四是提出就业制度改革新方向论。认为应该促使劳动、就业和用工三个制度在创新过程中齐头并进,协同配合,形成政府宏观调控的市场竞争就业机制和体制,从而使就业制度符合社会主义市场经济的要求。

五是提出区域创新政策引领论。认为应该系统审视现有的政策法规,理顺各地各部门支持创新活动的关系,优化支持创新的区域政策结构及其功能,使各种政策法规组合成统一的强大支持体系,共同发挥增强区域创新能力的引领作用。

六是提出科技信用管理机制创新论。认为应创设科技人员信用安全保障号码制度,建立科技人员信息评价指标体系,改进科技人员信用评价方法,完善科技人员信用数据库和信用信息共享平台系统,构建科技成果承诺保证制度,建立健全失信行为惩戒机制。

张明龙不仅专注于国家宏观经济的研究,在区域经济方面也颇有建树。

1997年,张明龙创建浙江省第一个“区域经济学”省级重点学科。不久,又成为全省第一个“区域经济学”硕士点的创始人,对浙江省区域经济学学科建设作出开创性的贡献。

在区域理论研究方面,提出著名的园区格局网状交织论。他以此为基础写成的省政协提案,为政府决策提供了一条新思路,被有关部门采纳。省政协副主席陈昭典在报告中指出:“省政协委员张明龙从系统、综合的角度,提出了《建议我省‘十五期间’实行‘网状交织发展模式’》的提案。有关部门认为这一新理念符合浙江工业化中后期的特点和要求,为决策提供了新的启示。我省将在‘十五’期间推进开发区、高新技术产业园区、高教园区、特色产业园区的四大园区建设,逐步形成纵横交错的经济网络体系。”

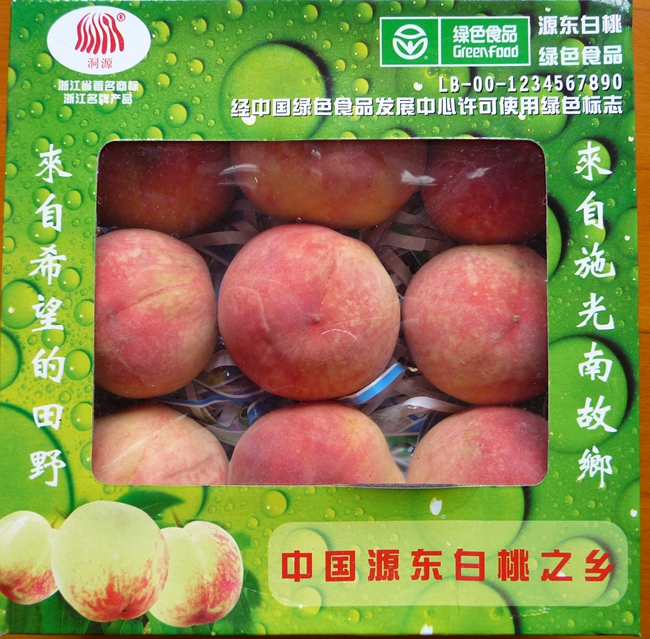

张明龙还把理论知识应用于实践活动中,给金华源东乡白桃拟了两句广告词:“来自希望的田野,来自施光南故乡”,重新设计了包装,结果源东白桃的销量和价格一路攀升,大受消费者的欢迎。

多产高质的学术成果,为张明龙赢来了一连串荣誉:

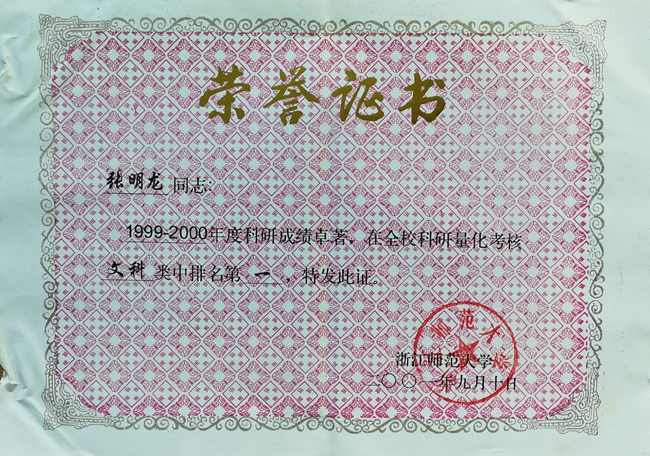

获得全国高校经济理论教学改革优秀成果一等奖、浙江省政府哲学社会科学优秀成果一等奖和二等奖等20多项学术成果奖。1997~1998年度、1999~2000年度,连续两次获得浙江师范大学科研量化考核文科第一名。

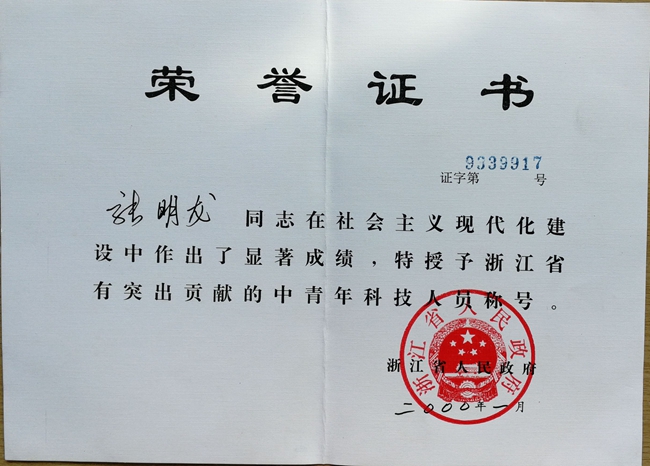

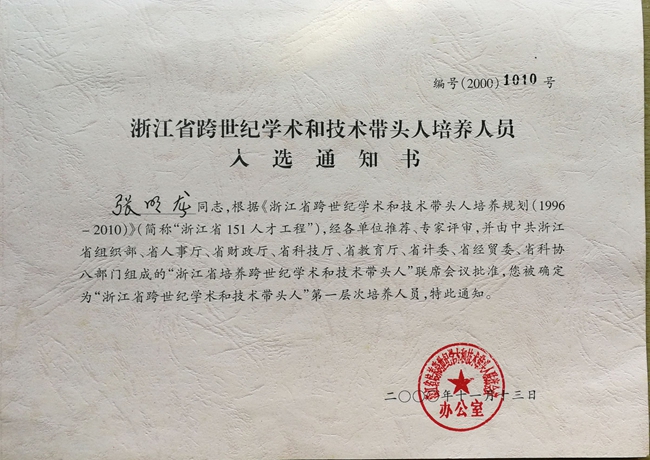

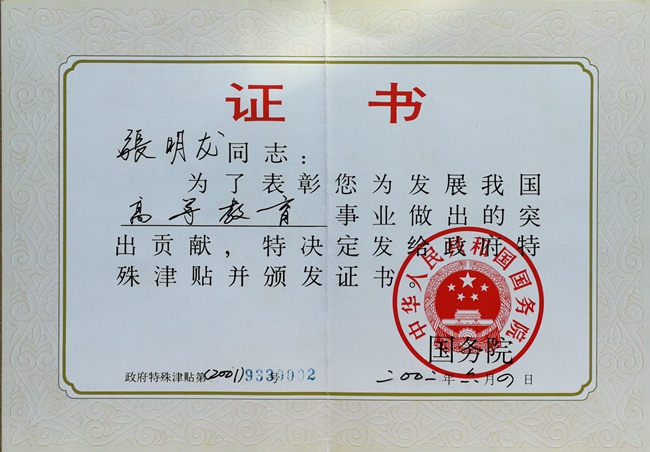

1995年破格晋升为教授,1996年首批入选浙江省“151人才工程”第二层次,1999年被评为浙江省有突出贡献专家,1999年获国家曾宪梓教育基金会高等师范院校优秀教师奖,2000年入选浙江省“151人才工程”第一层次,2001年获国务院政府特殊津贴,2003年入选台州市“211人才工程”第一层次,2010年入选台州市终身拔尖人才,2011年晋升为浙江省首批二级教授,2013年成为台州市名家工作室领衔人,2020年入选中国哲学社会科学最有影响力学者排行榜。

先后担任国家社科基金同行评议专家、普通高等学校本科教学评估专家、浙江省哲学社会科学学科规划组成员、浙江省高等学校经济学教学指导委员会委员。中华诗词协会名誉副主席、中国高校经济理论与思政教改研究会副会长、中国区域经济学研究会常务理事、全国经济地理研究会常务理事、中国经济发展研究会理事、中国劳动学会学术委员、浙江省《资本论》与社会主义经济理论研究会副会长、中国人民大学浙江校友会副会长、台州市经济学会会长等。

三、恋乡情结与社会服务

喜欢格律诗词的张明龙,为自己取了个笔名,叫“海游叶”。这个由“海游镇下叶村”缩写而来的笔名,诗意十足,喻为“大海中飘游的叶子”。有了微信时,他又把自己的微信名叫做“海游叶”。自从家乡村庄改名为“湘山村”后,为了铭记和宣传家乡,他在出版的著作中把自己的书斋称为“湘山斋”。

张明龙的恋乡情结,处处体现在生活细节之中。从三门走出去40多年的他,依然保持三门人的印迹。在他家客厅里,便摆放着一只铜质的青蟹。谈起家乡,他动情地说:“尽管我离开三门40多年了,但我的心从没离开三门,每年都会抽空到家乡走走、看看。每次走在家乡的大街小巷,都有不一样的感受。”

张明龙更不忘用自己的专业视角,为家乡的发展建言献策。

早在1988年,张明龙便与他人合作,在《浙江学刊》发表论文《变资源优势为创汇优势》,建议三门县充分利用得天独厚的资源优势,增加创汇海产的养殖品种,扩大浅海养殖面积,提高海水养殖的单位面积产量,加强水产品的深度加工、综合利用等等,把资源优势化为创汇优势。

1989年,张明龙在《浙江师范大学学报》上,发表论文《建立三门县大型对虾基地的可行性研究》。他指出,三门位于浙江省四大港湾之一的三门湾畔,具有发展渔业得天独厚的优越条件,完全可以、完全有条件建成全国大型对虾生产基地。

2015年,张明龙与女儿张琼妮一起,在《开发研究》上,发表论文《空间视角下台州港口资源开发的思考》。他们认为,健跳港属于“潜力港口”,具有发展电力、石化、中转等大型港口工业基地的广阔前景,应成为中长期规划的投资重点。今后,以健跳港为代表的三门湾港区,宜逐步发展成与“中国电力城”相配套的港口群。

这些建议,早的已经过去30多年了,但在今天看来仍有现实意义,不得不令人佩服其超前眼光、真知灼见。

健跳大桥的建成,是三门港南经济的起跑点。1995年,张明龙在浙江省政协七届三次会议上提交提案《抓紧开辟台州地区沿海公路,充分发挥浙中三大港口整体优势》,提出要建设健跳大桥,以促进三门湾的开发。浙江省交通厅在答复中称,“我们已将该项目列入‘九五’计划,并督促当地交通部门抓紧编制项目开工的可行性报告,届时我厅将组织专家进行评估,并根据‘差额竞争,择优立项’的原则考虑立项”。

特别是2002年成为台州学院副校长以来,张明龙与家乡的距离在空间上更加接近,先后10余次回到三门,为家乡的经济发展建言献策,每次均有强烈反响。2004年9月27日,第二届三门中国青蟹节乡情联谊会在琴江山庄举行,张明龙在发言中认为,三门应做好三件大事:做大青蟹无形资产;推进工业经济发展;加强重大项目的拉动作用。

张明龙还不遗余力推动台州学院与家乡三门的合作。2010年5月26日,在他的牵线下,台州学院与三门县政府就校地合作开展洽谈。洽谈会上,三门县科技局、富达果蔬专业合作社分别与该学院签订合作协议。

海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。生于三门、长于三门的张明龙,在这方山山水水的养育之下,走出了一条光辉灿烂的人生道路。

庆典筹备组2012年9月定稿,

2025年4月修改